Vérifiez nos horaires et tarifs

Achetez votre billet à l'avance

Préparez votre visite du champ de bataille

En ce dimanche 17 septembre 1967, ils sont plus de 5 000 à s’être rassemblés : anciens combattants, officiels, porte-drapeaux, pèlerins. Tous sont massés devant le parvis du bâtiment qui vient juste d’être terminé. Le Mémorial de Verdun est sur le point d’être inauguré.

Selon le commandement supérieur, les Allemands envisagent une attaque de grande envergure contre Verdun. Le Service de Santé du secteur doit rapidement évacuer les blessés et les malades de la ville. La tâche est énorme, et le mauvais temps retarde grandement l’évacuation. Dans tout ce tumulte, il y a une femme de 37 ans, Nicole Girard-Mangin, qui garde la tête froide.

Un frisson parcourt le corps du soldat Firmin Piérot. Aujourd’hui, le 13 mai 1916, son bataillon se rend à Verdun … Quel nom lourd de sens. Autour de lui, ses camarades du 65e bataillon de chasseurs à pied ont les visages graves. Ils ne connaissant que trop bien la réputation de ce secteur. Ils savent que pour beaucoup, il sera leur tombeau.

Son œil a tout de suite été attiré. Au loin, il reconnaît clairement le Nieuport s’en prendre à un biplan ami. Il n’a pas hésité un seul instant. Il est de la race des « chevaliers du ciel », décoré depuis deux mois de la plus haute décoration allemande : la croix « Pour le Mérite ».

Secoué par le vent dans sa nacelle suspendue sous l’ample enveloppe de tissu de son ballon d’observation, le sous-lieutenant Jean Tourtay scrute le champ de bataille. Restant des heures à plusieurs centaines de mètres d’altitude, cela fait plusieurs semaines qu’il informe l’état-major par téléphone de l’évolution de la ligne de front et qu’il guide d’innombrables tirs de canons.

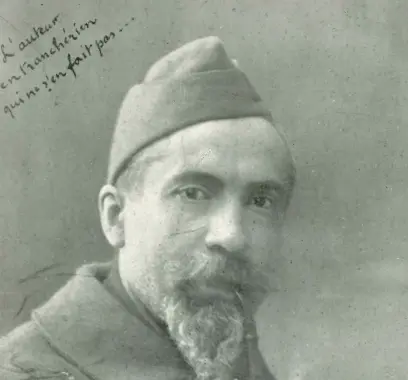

Été 1916. Dans le secteur de Verdun, une curieuse estrade aux décors patriotiques se dresse. Á ses pieds, un homme supervise le montage de ce « Théâtre du Front ». Il s’agit de son créateur, l’artiste Georges Scott, désireux d’organiser des représentations pour divertir les soldats français. Mais que va-t-on jouer ? Georges a une idée bien précise…

Cela fait deux jours que le docteur allemand Benno Hallauer est au Fort de Douaumont. Il est venu renforcer les équipes médicales qui soignent, jour et nuit, les nombreux blessés rassemblés dans les galeries du fort. Malgré des conditions de vie et d’hygiène rudes, le fort constitue un abri sûr comme un navire insubmersible au milieu d’une tempête.

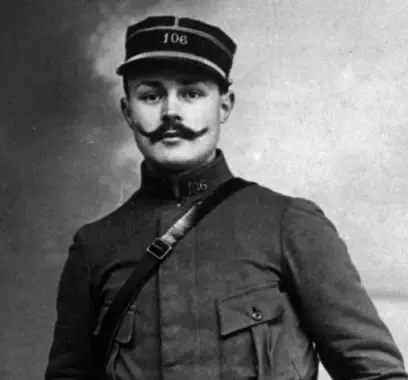

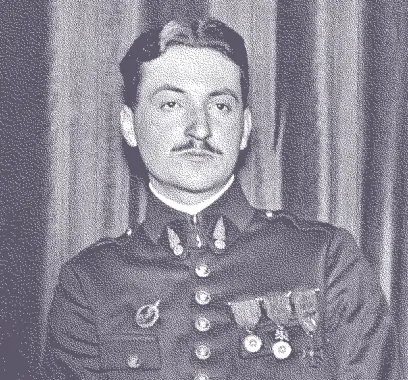

Déjà cinq jours de première ligne pour le sous-lieutenant Charles Koenig. Lui et ses hommes du 106e régiment d’infanterie, se trouvent dans le ravin de la Horgne, au pied du fort de Vaux. Le secteur est mouvementé, en cette nuit du 24 juin 1916, tous n’attendent qu’une chose : la relève.

Les mitrailleuses allemandes déchaînent la mort sur les hommes du 74e régiment d’infanterie qui progressent en direction du fort de Douaumont en ce lundi 22 mai 1916. Mais aucun couvert pour se protéger, hormis « le dépôt », une structure bétonnée située à proximité du fort. C’est inespéré, le commandant Paul Lefèbvre-Dibon s’y jette sans attendre. Mais l’endroit est déjà occupé.

C’est le retour de permission pour le sergent Marius Marly. Il retrouve, en ce mois de mai 1916, ses camarades du 154e régiment d’infanterie qui ne manquent pas de fêter son retour. Mais les festivités sont de courte durée, car le régiment repart en première ligne et dans un secteur bien connu : le Mort-Homme.

L’aspirant Buffet est en tête. Avec sa compagnie, et une poignée de camarades jugés inutiles pour continuer le combat, ils doivent sortir hors du fort de Vaux. Sous le couvert de la nuit, ils franchissent le fossé et s’éloignent, l’adrénaline poussée à fond, la peur au ventre. Il ne faut faire aucun bruit car les Allemands veillent avec leurs mitrailleuses sur les dessus du fort. Malgré les embûches, le groupe réussit à s’exfiltrer.

« Verdun ? eh bien ça me va, je suis content de voir ce sacré secteur si terrible. » Voila une phrase que nous n’imaginons pas en cette fin de mai 1916. Elle est pourtant prononcée par un jeune Béarnais de 23 ans, Jean Ernest Tucoo-Chala, maître pointeur au 14e régiment d’artillerie, dont rien ne semble effrayer, pas même l’enfer de Verdun. Mais la vaillance du jeune homme sera mise à rude épreuve, d’autant que sa batterie pointe vers le fort de Douaumont.

Les Allemands sortent en force du ravin du Bazil en ce vendredi 23 juin 1916. Les hommes de la 103e Division doivent conquérir le fort de Souville dans cette attaque décisive contre Verdun… Mais avant d’y parvenir, il faut s’emparer de ce qui reste du bois de Vaux-Chapitre écrasé depuis trois jours par leurs canons.

Cela fait quelques heures maintenant qu’à dos de cheval, il recherche un bon emplacement pour faire passer la colonne de munitions de son régiment d’artillerie.

Dans les entrailles de l’ouvrage de Froideterre, cela fait trois jours que les hommes de la garnison subissent le pilonnage de l’artillerie allemande. Le fort tremble, fume et craque sur les coups de massues des obus. « Il va s’effondrer sur nous » pense le soldat Albert Neyton.

Le réveil est brutal pour Georges Gaudy ce 7 mai 1916. Tiré de sa torpeur, il se rend compte de la masse grisâtre qui s’avance sur lui et les hommes qui l’entourent. L’un d’eux se dirige vers lui en hurlant « Prenez votre masque ! les gaz ! ». Tout le monde craint cette enveloppe mortelle, annonciatrice d’une fin terrible et douloureuse. Portant la main à son ceinturon, par automatisme, Georges est saisi d’une sueur glacée. Où est passé son masque ?!

Au milieu de ses camarades, le caporal Moussa Dansako attend au fond de sa tranchée sommairement aménagée l’instant où il faudra s’élancer. Ces journées d’automne sur le plateau au nord de Verdun sont glaciales et font souffrir les soldats du 36e Bataillon de Tirailleurs sénégalais. À quoi peuvent bien penser ces hommes grelottants issus du Sénégal, du Mali, du Niger, de Guinée, du Burkina Faso…À leur famille, à leur village?

Et en ce petit matin du vendredi 2 juin 1916, le lieutenant Rackow a réussi avec une vingtaine d’hommes à atteindre les dessus du fort de Vaux. Cela faisait plusieurs mois que les Allemands étaient fixés sur les pentes du fort. Et c’est lui le premier à se retrouver en haut de la « montagne ».

C’est ce qui a attiré le regard du coureur, ruisselant de sueur, le souffle maintes fois coupé par les explosions tout autour de lui. Il finit par le reconnaitre. C’est le pauvre Marche qui a fini sa course là, en ce mardi 1er août 1916, au bord de cette piste slalomant entre les trous d’obus. Marche devait porter un message au colonel dont le poste de commandement est installé à quelques centaines de mètres de l’ouvrage de Thiaumont sur lequel s’accrochent les Allemands depuis plus de cinq semaines…

Le bombardement se rapproche… le bruit, les tremblements, les fumées sont de plus en plus intenses. Il est impossible de rester dans les baraques de l’hôpital d’évacuation de Dugny-sur-Meuse. Yolande de Baye, jeune infirmière major et responsable du service, connaît trop bien la guerre. Engagée depuis le début du conflit, elle a vu passer un nombre incalculable de blessés et de morts…

L’Abri des Quatre Cheminées tangue sous les coups de l’artillerie lourde allemande qui fouille le ravin des Vignes, à l’ouest de Fleury. Ce n’est pas la première fois, loin s’en faut, mais en ce mardi 8 août 1916, le bombardement est déchaîné.

Dans l’encadrure de leur abri souterrain, Marc Stéphane vient de suggérer à son chef, le lieutenant Robin, deux issues possibles à la situation critique dans laquelle ils viennent de se retrouver avec sept autres chasseurs du 59e BCP.

Cela fait plusieurs semaines qu’il ne répond plus à ses lettres… Son dernier courrier daté du 18 mars 1915 lui a été retourné avec les mentions « Retour à l’envoyeur » et « Le destinataire n’a pu être atteint en temps utile. »

Le feu est intense et continu… Les deux compagnies du 347e RI commandées par les sous-lieutenants Herduin et Millant tentent de tenir le secteur de la ferme de Thiaumont. En ce 8 juin 1916, le front vient d’être enfoncé sur leur droite par une puissante attaque allemande. Les pertes sont innombrables.

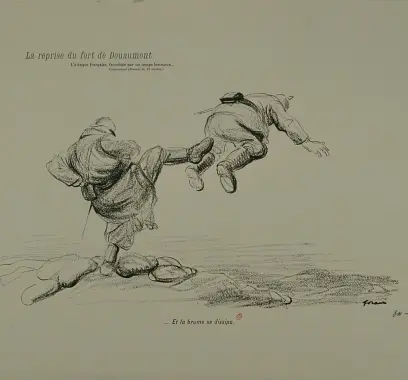

Le Fort de Douaumont, tombé aux mains de l’armée allemande le 25 février 1916, doit être absolument reconquis. C’est l’une des priorités de l’état-major français en octobre de la même année. Pour cela, d’importants dispositifs ont été déployés pour l’attaque. Les moyens en artillerie sont décuplés et les meilleures unités d’infanterie sont mobilisées. Parmi elles, le Régiment d’Infanterie Colonial du Maroc, plusieurs fois décorés, et dont la combativité de ses hommes n’est plus à prouver.

Plutôt retourner sous les obus que de croupir dans ce trou infernal. C’est bien ce que pense le lieutenant Benech, du 321e RI, en pénétrant dans le tunnel de Tavannes. Si ce lieu fournit une bonne protection contre les bombardements, l’univers sombre et malsain qui y règne mène plus d’un homme à la folie.

Il ne faisait pas partie de la garnison. Pourtant, le jeune Georges Weiss, maréchal des logis de 18 ans, est resté lors des premiers jours de la bataille à son poste, sur les dessus du fort de Moulainville afin de régler des tirs d’artillerie. Son unité a battu en retraite mais lui n’a pas quitté le fort. Sa jeunesse et sa détermination ont fini par convaincre le nouveau commandant de Moulainville, le capitaine Harispe, de le garder sous ses ordres.